住宅見積もりのポイント完全攻略|準備や注意点を徹底解説

マイホームの購入では、住宅見積もりの段階で不明点や悩みが出てくるでしょう。

住宅見積もりは、具体的な外観や内装のイメージを、工務店やハウスメーカーに伝えてから作ってもらうものです。住宅見積もりを依頼する前に準備することや注意点を知っておくと、トラブルのないスムーズな打合せができるようになります。

この記事では、住宅見積もりを取るときの準備とポイントについて、詳しく解説します。

住宅見積もりを取る前の準備

注文住宅では、ハウスメーカーや工務店に行っても、すぐに見積もりが取れるわけではありません。住宅見積もりを取る前の準備として、家のイメージや予算、スケジュールを決めておく必要があります。

どんな家にするのか決める

注文住宅では、見積もりの前にマイホームのイメージを伝える必要があります。立地や周辺環境、設備、間取りなどについて家族で話し合い、イメージを作りましょう。現在のライフスタイルや、未来の展望も含めて書き出してみてください。

設備や間取りについては、住宅展示場に行くとイメージが湧きやすくなります。

予算を決める

マイホームにかける予算を明確にしておくことも大切です。

用意できる自己資金や、住宅ローンで借り入れる金額を計算してから見積もりを依頼することで、以下のような具体的な話ができるようになります。

●予算内でイメージどおりの家が建てられるか

●予算をオーバーする場合、素材や工程で工夫できるポイントがないか

●予算内に収めるための、設備や間取りの変更

打ち合わせをスムーズに進めるために、予算オーバーになった場合の方向性も家族で話し合っておきましょう。

自己資金は、主に頭金や諸経費の支払いに充てられます。物件価格の20%ほどの金額を、自己資金として用意しておくのが一般的です。

2021年度に住宅金融支援機構が行った「フラット35利用者調査」では、注文住宅の購入にかかった費用は、全国平均で3,572万円でした。3,500万円の20%を計算すると、700万円になります。

住宅ローンの計算では、月々の返済額を具体的に出せるシミュレーションサイトも活用してください。

スケジュールを決める

家づくりの検討から完成まで、大まかなスケジュールを立てることも大切です。注文住宅の依頼から完成までは、一般的に1年前後かかります。

依頼先や立地、間取りなどを焦って決めると、新居の完成後に後悔する箇所が出てくるかもしれません。家族内での話し合いやメーカーとの打合せを慎重に進められるような、余裕のあるスケジュールを組みましょう。

注文住宅の見積もりはいつ行う?

注文住宅の見積もりは、以下のタイミングで取るのが一般的です。

●依頼先の候補を絞るとき

●依頼先を決めるとき

●契約するとき

それぞれ詳しく解説していきます。

依頼先の候補を絞るとき

ハウスメーカーや工務店などの依頼先は、慎重に選ぶことが大切です。気になる依頼先を複数ピックアップし、大まかに計算された「概算見積もり」を出してもらいましょう。

依頼先の候補を絞る段階なので、間取りや内装は確定ではなく希望でかまいません。担当者の対応も確認しながら、大まかな予算を把握して、依頼したいと思えるかどうか判断してください。

依頼先を決めるとき

依頼先を数社に絞ったら、より具体的な仕様を決めて、初回よりも実際の費用に近い見積もりを出してもらいます。最終的に依頼するハウスメーカーや工務店を決定するため、希望条件を細かく決めておくのが理想的です。

条件に変更や追加があった場合、すべての依頼先に伝え、同じ条件で計算してもらいましょう。

依頼先を決定して契約するとき

依頼先が決定したら、契約を交わして着工がスタートします。契約を交わす前に、細かく計算された「詳細見積もり」を出してもらいましょう。

予算や内容に誤りがないか、伝達漏れや忘れていることがないかなど、細かく確認してください。

何社から見積もりを取るべき?

見積もりは、3〜4社ほどのハウスメーカーや工務店に依頼し、比較しましょう。2社では相場の把握が難しく、多くなりすぎると手間が増えたり、迷いすぎたりしてしまうためです。

同じ条件でも、依頼先によって金額に差が出ます。見積もりの依頼先に悩む場合の参考として、3つのパターンを紹介します。

大手ハウスメーカーを比較

大手のハウスメーカー同士を比較するパターンは、よく見られます。

大手メーカーは実績が豊富なため、住宅の品質や社員の対応に期待できます。

スケジュール進行や資材の入手ルートが確立されていることから、住宅が完成するまでの大まかなスケジュールを把握しやすいのもメリットの1つです。

さらに他社の見積もりと比較すれば、値引き交渉に応じてくれることもあります。

工務店とハウスメーカーを比較

工務店とハウスメーカーを比較するのも、1つのパターンです。

工務店やハウスメーカーは、デザインや工法において、特徴や得意分野が異なります。特徴が異なる会社を比較すると、家の雰囲気や間取りなどのイメージが広がり、参考になります。

希望の工法を採用している建築会社を比較

希望の工法を採用している建築会社同士を比較するパターンもあります。

家づくりでは、以下の工法が一般的です。

●木造軸組工法

●鉄筋コンクリート工法

●鉄骨軸組工法

●ツーバイフォー工法

工法の希望が明確であれば、その工法を得意とする建築会社だけをピックアップし、比較してください。建築会社は、見積もり金額やオプションサービスで他社と差をつけることが多いため、値引き交渉を進めやすくなります。

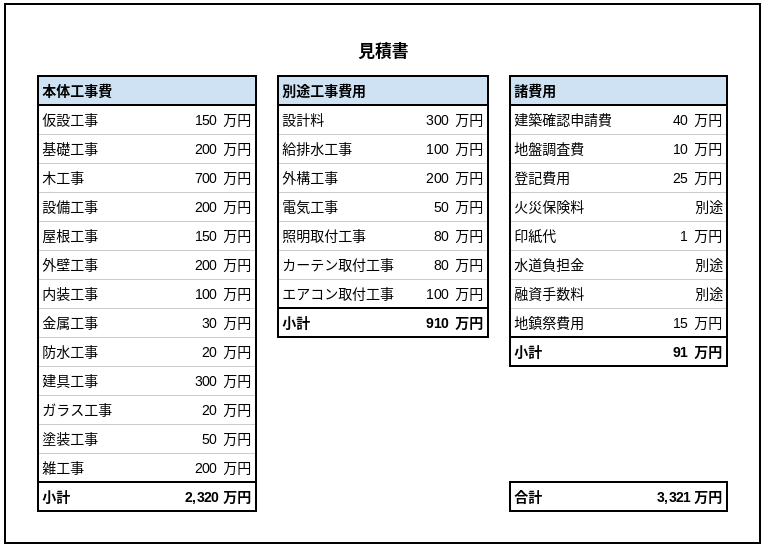

注文住宅の見積書の種類

注文住宅の見積もりは「概算見積もり」と「詳細見積もり」に分けられます。状況や段階に応じて使い分けましょう。

概算見積もり

概算見積もりは、基本設計や大まかなイメージを出した段階で作られます。施工面積に単価をかけて計算し、建築にかかる大まかな費用を予測するのが一般的です。

概算見積もりでは以下の可能性があるため、あくまでも目安として活用しましょう。

●メーカーによって見積もりの細かさが異なる

●実際の金額と誤差が生じる可能性がある

詳細見積もり

詳細見積もりは、間取りや設備などのイメージが固まり、具体的な施工方法が確定した段階で作られます。概算見積もりよりも実際の金額に近くなります。

詳細見積もりのイメージは、以下のとおりです。

自己資金や住宅ローンの借り入れ額は、詳細見積もりを基に再計算しましょう。詳細見積もりを使うと、ハウスメーカーや工務店などの依頼先を比較しやすくなります。

見積もりを依頼・比較する際のポイント

この章では、見積もりの依頼や比較をする際のポイントを解説します。ポイントを押さえることで、金額だけでなくメリット・デメリットも把握しやすくなります。

同じ条件で見積もりを依頼する

見積もりを依頼する際には、どの依頼先にも同じ条件を伝えることが大切です。たとえばA社には5LDK、B社には2LDKと異なる条件を伝えてしまうと、単純な金額の比較ができません。

間取りや仕様など、伝える条件を統一して見積もりを依頼しましょう。

見積書の項目を説明してもらう

見積書を出してもらったら、担当者に説明してもらうことも重要です。見積書の項目や表記方法は、ハウスメーカーや工務店によって異なります。専門用語も多いため、納得できるまで質問しましょう。

見積書の内容を正しく理解することで、項目ごとの優先順位が付けやすくなり、変更する際にも決断しやすくなります。

「担当者が分かりやすく説明してくれたか」という点も、依頼先を選ぶ判断材料にしてください。

見積書に含まれていない項目を確認する

見積書に含まれていない項目や、別途費用がかかる項目について確認しましょう。着工してからでなければ計算できない項目もあるため、注意が必要です。

また「伝えた内容が見積書に含まれているかどうか」についても確認してください。打合せは何度も行うため、伝達漏れがあったり、誤った情報で計算されていたりする可能性があります。

「一式」や「一ヶ所」の表記に気をつける

見積書の項目において「一式」や「一ヵ所」と表記されていることがあります。

以下のように、具体的な内容を確認しておきましょう。

●一式とは、どこまでがセットなのか

●一ヵ所とは、どの部分なのか

ハウスメーカーや工務店との認識のズレが、トラブルの原因になるケースもあるため、注意が必要です。

値引きできるか確認する

値引き交渉は、見積もりの段階で行いましょう。契約後だと値引き交渉に応じてもらえないことが多いためです。

複数の会社から見積書を出してもらったうえで、価格が気になる項目の値引きを相談をしてみてください。値引きが難しい場合でも、相談することで資材や工法の変更などの提案をしてもらえることがあります。

見積書の確認項目

見積書の仕様はハウスメーカーや工務店によって異なり、記載する項目に決まりはありません。見積書を出してもらった際に、確認すべき項目について紹介します。

本体工事費

本体工事費は、家そのものを建てるための費用です。見積もり金額の70%〜80%ほどを占めています。

本体工事費には、以下のようなものが含まれます。

●構造の工事費用

●水回りの設備や配管の工事費用

●屋根・窓・外壁・内装の工事費用

諸費用

諸費用とは、家を建てる工事以外にかかる費用のことです。物件価格の5%〜10%ほどの金額になります。

諸費用には以下のようなものがあり、メーカーごとの差は大きくありません。

●住宅ローンの諸費用

●火災保険料

●水道負担金

●登記費用

●地盤調査費用

●建築確認申請費用

●印紙代

●地鎮祭費用

別途工事費用

別途工事費用とは、本体工事費以外の工事にかかる費用のことです。以下のようなものが含まれ、設計内容や工事面積によって金額が変動します。

●設計料

●給排水・外構の工事費用

●照明・カーテン・エアコンの取付費用

●太陽光パネルの設置費用

●地盤改良工事費用

着工してからでなければ詳細な金額を出せないケースや、一部の工事を専門業者に依頼するケースもあります。見積書に本体工事費のみ記載されており、別途工事費用が含まれていない場合、実際にかかる費用よりも安く見えてしまうので注意が必要です。

別途工事費用は、一般的に見積もりの15%〜20%ほどの金額になります。

一括見積サイト・費用シミュレーションサイトを活用しよう

複数社への見積もり依頼は手間がかかるため、一括見積サイトや費用シミュレーションサイトを活用しましょう。

一括見積サイトは、希望条件を一度入力するだけで複数社に見積もり依頼ができるため、負担が軽くなります。「見積もり金額を早く知りたい」「大まかな相場を把握したい」という場合は、費用のシミュレーションサイトの活用がおすすめです。

例として、無料で利用できる3つのサイトを以下に紹介します。

住宅見積.com

住宅見積.comは、見積もりのシミュレーションサイトです。

希望の間取りや外観、設備などをサイト内で選択すると、見積もりの総額を計算してくれます。さらにデザインやグレードも説明付きで細かく選べるため、マイホームのイメージが湧きやすいというメリットもあります。

計算された見積もりを基にして、ローンの返済シミュレーションや、設計図面の作成も可能です。

木の家¥シミュレーター

木の家¥シミュレーターは、フォレスタイル事務局のサイトにあるシミュレーターです。フォレスタイル事務局は、岐阜県の自治体が運営しており、多くの建築士や工務店が所属しています。

部屋やキッチン、廊下などの間取りを細かく作成したうえで、建築費の概算を出すことが可能です。設備ごとにメーカーのサイトに飛べたり、ほかの人が作成した間取りを見ることもできます。

タウンライフ

タウンライフ株式会社が運営する「全国注文住宅会社比較一括提案サイト」では、希望条件に基づいた「家づくり計画書」の作成が可能です。見積もりのシミュレーションだけでなく、住みやすい間取りや土地も提案してくれます。

複数社の見積もりを、ネット上でまとめて依頼できるのが大きなメリットです。大手のハウスメーカーから地元の工務店まで、幅広い会社が登録されています。

見積もりが予算オーバー!どう対処する?

見積もりが予算オーバーの場合、まずはハウスメーカーや工務店に相談しましょう。予算内で収めるための、以下のようなアドバイスをもらえることがあります。

●設計の変更で施工費を下げる

●設備やデザインのグレードダウンによりコストを抑える

●優先順位の低い項目を省く

また自治体が行っている補助金や助成制度を利用することで、予算を広げられる可能性もあるため、必ずチェックしてください。

注文住宅の見積もりはお金のプロに相談しよう

注文住宅の見積もりや予算における悩みが解決できない場合、専門家に相談することで、アドバイスをもらえることがあります。

たとえばファイナンシャルプランナーには、以下のような相談が可能です。

●住宅購入にかかる費用の相談

●住宅ローンの相談

●新生活にかかる費用ついての相談

生涯設計を含めたアドバイスがもらえるうえに、相談費用はかかりません。気軽に相談してお金の悩みを解決しましょう。

住宅見積もりのまとめ

住宅見積もりを出してもらうのは、マイホームの購入に向けた第一歩です。ポイントを押さえて準備しておくことで、ハウスメーカーや工務店と話を進めやすく、金額や内容を正しく比較できます。

見積書を見て分からない箇所があれば、細かいことでも質問しましょう。住宅ローンや補助金制度、入居後におけるお金の悩みは、ファイナンシャルプランナーへの相談がおすすめです。

加藤 利光

- 所属会社:

- 株式会社デニム

- 所属会社のWEBSITE:

- http://www.denim1126.co.jp/

- 保有資格:

- AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士 住宅ローンアドバイザー、認知症サポーター

おすすめ記事

-

23.07.28住宅購入・家を買う

-

23.07.28住宅購入・家を買う

-

23.07.28住宅購入・家を買う

-

23.06.28住宅購入・家を買う

-

23.06.28住宅購入・家を買う

-

23.04.18住宅購入・家を買う